一、说文解字论魂和魄

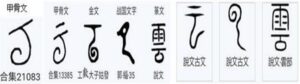

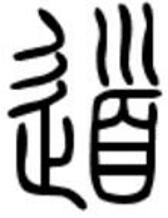

魂的文字演化如下:

解读:

魂的篆文由“云鬼”组合而成,目前魂字只有篆文,还没有发现甲骨文和金文,而在篆文里能下雨的“云”写作“雲”,此“云”上有“雨”,而魂字的篆文“云”上无“雨”。有“雨”的“雲”代表能生水的先天一炁,而无“雨”的“云”就代表阳一,即阳兑金灵,故此篆文的魂就是阳兑金灵。

或者篆文的发明者认为甲骨文的“云”为飘忽不定之物,而魂也是妄动之灵,故用“云鬼”代表魂。

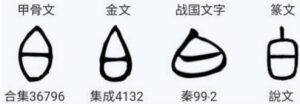

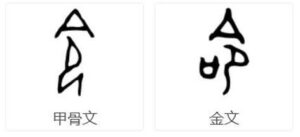

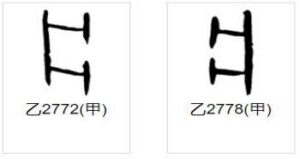

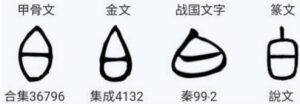

白的文字演化如下:

解读:

“白”由“入口”或“宀口”组合而成,可见“白”就是土里面的“口”,即土中“一”。先天一炁为金,故五行之金为白色。

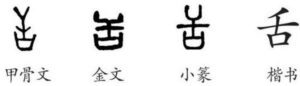

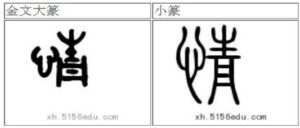

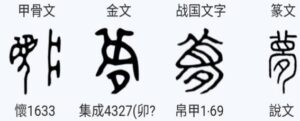

魄的文字演化:

解读:

“魄”由“白鬼”组成,“白”为土中之口,为土中之先天一炁,含土含金,代表真心。“白”化为鬼即人之魄,魄生情使魂妄动而陷入生死轮回中,魂与魄合才能回归灵山。

《西游记》第三回:“悟空十分欢喜,拿出海藏一看,那宝贝原来两头是两个金箍,中间是一段乌铁。紧挨金箍的地方刻有一行字:‘如意金箍棒,重一万三千五百斤’”

解读:

藏于大海中的金箍棒其形如“一字”,就是水中“一”,即水中金,即孙悟空的魄。魂魄合一,即魂之孙悟空得一,即得圣灵,故后来能用之打出阎王府。

二、道教文化中的魂和魄

《太上老君内观经》:“太一帝君在头,曰泥丸君,总众神也。照生识神,人之魂也。无英居左,制三魂也。白元居右,拘七魄也。桃孩住脐,保精根也。照诸百节,生百神也。所以周身,神不空也。元气入鼻,灌泥丸也。”

《抱朴子·地真》:“欲得通神,宜水火水形分,形分则自见其身中之三魂七魄。”

《玄谭全集》张三丰:“三魂属性,性在天边;七魄属命,命在海底。内外通来‘性命’两个字,了却万卷书。性属神是阴;命属是阳,故曰‘一阴一阳之谓道’也。”

《云笈七签》云:“夫人有三魂,一名胎光,一名爽灵,一名幽精。”

《云笈七签》云:“其第一魄名屍狗,其第二魄名伏矢,其第三魄名雀阴,其第四魄名吞贼,其第五魄名非毒,其第六魄名除秽,其第七魄名臭肺。此皆七魄之名也,身中之浊鬼也。”

解读:

太一帝君也称泥丸君,就是土灵和一。土灵内的先天一炁出土外化为识神,识神就是人的魂,即阳金灵。无英为肝,白元为肺。三魂也称天魂、地魂和人魂,也称主魂、觉魂和生魂,也称天魂、识魂和人魂。三魂为性,为神,为阴。七魄为命,为阳。

肝为阳木,代表为阳龙,龙中有阳金灵,即阳金灵藏在阳木中,可见魂实际上有阳金灵和阳木灵,故道教和中医上常用阳木代表魂。

天魂即不动时的第八识阿赖耶识,即元神。地魂即起波浪时的阿赖耶识,也称识神。因为阿赖耶识的波浪由意根牵动所起,故识神也常代表意识,即代表凡心。人魂即人的眼识、耳识、鼻识、舌识、身识。不特别说明的话,一般所说的魂就是指地魂。魄发出七色光后就分身为七魄,故七魄有七种颜色。

《象言破疑》之《破疑诗》:“思虑精灵号识神,轮回种子带根尘。愚迷俱把游魂弄,到底谁能见主人。”

解读:

识神即魂(地魂),魂主动,好游走,故称游魂,主思虑。魂就是经历生死轮回者,魂带着意根。

《昭公七年》:“人生始化曰魄,即生魄,阳曰魂”

《类经·脏象类》:“魄对魂而言,则魂为阳而魄为阴”

《参同契》:“阳神日魂,阴神月魄,魂之与魄,互为室宅”。

解读:

先天一炁分阴阳,即一分为二,化为魂和魄。魂为阳神(非丹道之阳神),而魄为阴神。这里的阴阳指其后天阴阳,后天之魂动为阳,魄静为阴。当返回先天之时,则魂静而魄动,此时阴阳就发生了转换,即天魂(性)为阴,而魄(命)为阳。

《黄帝内经·灵枢·本神》:“故生之来谓之精,两精相搏谓之神,随神往来者谓之魂,并精而出入者谓之魄。”

《中论·夭寿》(汉末•徐干):“夫形體者人之精魄也,德義令聞者人之榮華也。”

《三国志·魏志·管宁传》:“受詔之日,精魄飛散,靡所投死。”

解读:

来投胎时为先天之精,为先天一炁聚集而成。当先天之精分出阴阳(两精)时,就会生出神,医学上的神就是心火。魂随心火往来,魄随肾水出入。因为元精之魄藏于水中,故中医学上也把肾水称为精。魂因为与神往来,故称为魂神,即阳神。魄因为随精(肾水)出入,故称精魄,即阴神。魂控制神,魄控制精炁,如果没有魄,那么身体就会因为没有精炁以生成新的细胞,人体各组织器官体都会坏死。

《尔雅·释天篇》“北极谓之北辰”作注时说:“天皇,北辰耀魄宝,又云昊天上帝,又名太一帝君。以其尊大,故有数名。”

《道德经》:“载營魄抱一,能无离乎?”

《太上老君内观经》:“动以营身之谓魂,静以镇形之谓魄。”

《礼记·郊特牲》:“魂气归于天,形魄归于地。”

解读:

天皇就是是太一帝君,为昊天上帝之分身。天皇之“一”能化为众生之魄,故称“耀魄宝”。生出魂后的“一”就化为魄。营为魂,魂魄相合化又为一。

魂如上升为天的清气,主动,其的功能是荣养、护卫形体,使之具有灵气。魄在水中主静,其功能是固守形体,因为魄控制精气,精气生成人体新的各组织细胞以保持身体的形状,另外魄能显形,如欲界和色界众生要靠魄来显示其形体。有水的魄之身如琉璃,而魂是无形的,不发光时是看不见的,魂靠魄水而得有形之身体。人在出生前的身体基本上是魄所造。

《还丹众仙论》曰:“太白金星者,金之精也,受月之魄,合土星之炁。”

解读:

土里面的一炁就是魄,为金灵,就是太白金星。

《悟真篇》:“八月十五玩蟾辉,正是金精壮盛时”

《敲爻歌》唐-吕岩:“木母金公性本温。十二宫中蟾魄现,时时地魄降天魂。”

解读:

月中蟾蜍即魄,即金精(金之精华)

《文始真经》:“关尹子曰:精者水,魄者金,神者火,魂者木。精主水,魄主金,金生水,故精者魄藏之。神主火,魂主木,木生火,故神者魂藏之。”

《黄帝内经》记载:“五藏:心藏神,肺藏魄,肝藏魂,脾藏意,肾藏精志也。”

《素问·气交变大论》:“岁金太过,燥气流行,肝木受邪。”

解读:

精为水,魄为金,金藏于水中,故魄藏于后天精水中,因为魄就是元精,即先天之精(生身之先名先天)。肺属金,故假说肺藏魄,其实魄并不藏于肺,但有魄之金炁上升到肺。

魂为木,肝也为木,故说魂藏肝,但人在非睡眠状态时魂藏于心火中。木为龍,龍在阴山为阳龙,此时阳龍本有之辛阴金化为庚阳金,故魂本质上为阳金,即兑阳灵。此阳金与木一体,藏于木中,故也称魂为木。在人间的树木中,藏有水、金和火。且阳木生于阴土中,故阳龍带着阴土,阴土就是意,即意根。在《西游记》中称震木之灵为移山大圣狮驼王。

《玄要篇•登高台》:“喜的是木龙藏汞,爱的是金虎吐铅。月之圆存乎口诀,时之子妙在心传。”

《紫阳真人悟真篇三注》:龙乃属木,木能生火,故曰龙从火裹出。虎乃属金,金能生水,故曰虎向水中生。”

《玄要篇》张三丰:“兑虎震龙才混合,坎男离女更和同。自从四象归中后,造化机缄在我躬。”

《金丹四百字序》:“以东魂之木,西魄之金,南神之火,北精之水,中意之土,是为攒簇五行。”

解读:

道教之丹道皆以木为龙,称为震龙和东魂;以魄为金,称为兑金和西方白虎;以精为水,称坎男和北方水;以火为离女和南神火;以意为中和土。

《太阴皇君诰》:“至心皈命礼。广寒至圣,紫光上真。主北极之阴阙,掌人生之魄体。

《太上玄灵斗姆大圣元君本命延生心经》曰:“斗母降以大药垂医治之功,燮理五行升降二炁,解滞去窒,破暗除邪,愆期者应期,失度者得度。安全胎育,治疗病疴,职重大医。生诸天众,月之明为斗星之母。斗为之魄,水为之精,主生。”

解读:

斗姆化为先天月神,即太阴皇君,即金母,故斗为金。斗金就是月之魄,水就是月之精。

《采金歌》吕纯阳:“明雌雄,两剑全,筑基炼己采后天。”

解读:

魂魄就是雌雄剑,魂为兑阳灵,即阳金,魄为兑阴灵,即阴金。

《周易参同契·日月含吐章》:“坎男为月,离女为日,

《云笈七籤》卷五五:“日者天之魂,月者地之魄。”

《金丹四百字》:“地魄水金,皆是真铅之名;天魂朱汞,皆是真汞之名。”

解读:

坎水为月,离火为日。天魂在日中,地魄在月中。在人体则魂在心火中,魄在肾水中。

《类经·脏象类》:“魄之为用,能动能作,痛痒由之而觉也”

《黄庭经》:“魄为一身阴神之首领,魂为一身阳神之首领。魄之为炁,主一身有形之知觉也。魂之为炁,主一身无形之知觉也。故七阴(眼二、耳二、鼻孔二、口)之知觉,魄统之;三奇(精、气、神)之知觉,魂统之。魄主乎下,魂主乎上。”

解读:

魂主阳炁,魄主阴炁,阴主成形,出生前身体的眼耳鼻舌身五根都是魄按照阿赖耶识里面的种子信息而由魄造出来的,身体的本质就是水和先天一炁,即魄水所成,故一身之痛痒麻酸等知觉都是由魄传递给魂作分别而有,魄主宰身体的一切运动。除了五根之外的知觉皆由魂识直接生成。

《性命圭旨》:“盖因魄有精,因精有魂,因魂有神,因神有意,因意有魄。五者运行不已,所以我之性心流转,造化几亿万岁,未有穷极。”

《无上妙道文始真经》:“火生土,故神生意,土生金,故意生魄。”

解读;

魄为金,精为水,魂为木,神为火,意为土。金生水(因魄有精),水生木(因精有魂),木生火(因魂有神),火生土(因神有意),土生金(“因意有魄”和“意生魄”)

三、《圣经》中的魂和魄

《希伯来书》 4:12 神的道是活泼的,是有功效的,比一切两刃的剑更快,甚至魂与灵、骨节与骨髓,都能刺入、剖开,连心中的思念和主意都能辨明。(For the word of God is living and full of power, and is sharper than any two-edged sword, cutting through and making a division even of the soul and the spirit, the bones and the muscles, and quick to see the thoughts and purposes of the heart.)

《帖撒罗尼迦前书》 5:23 愿赐平安的 神亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守,在我主耶稣基督降临的时候,完全无可指摘。(And may the God of peace himself make you holy in every way; and may your spirit and soul and body be free from all sin at the coming of our Lord Jesus Christ.)

《启示录》 3:13 圣灵向众教会所说的话,凡有耳的,就应当听!(He who has ears, let him give ear to what the Spirit says to the churches. )

解读:

在《圣经》中,“Spirit”为圣灵和魄,而“Soul”为魂。可见魄的本质就是圣灵,圣灵生出魂后称为魄。现在的西方国家不明白魂和魄的区别,往往混为一谈,而在东方文化中魂和魄是有区别的。

四、佛教中的魂和魄

《佛说灌顶梵天神策经》:“三魂及七魄,系缚在空山,恍惚既不定,终当堕深渊。”

解读:

可见佛教也和道教一样认为有三魂七魄的。

《大宝积经》卷38:“一切含灵于五趣,当得成诸苦乐因。”

《无量寿经》:“当来一切含灵,皆因此法而得度。”

《佛说药师如来本愿经》:“第三横者,游猎放逸,淫醉无度,为诸非人害其魂魄”

《佛说分别善恶所起经》:“魂魄入太山地狱中。太山地狱中。毒痛考治。烧炙烝煮。斫刺屠剥。押肠破骨。欲生不得。犯杀罪大。久久乃出。”

《地藏经》忉利天宫神通品第一:“是时圣女广设方便,劝诱其母,令生正见,而此女母,未全生信。不久命终,魂神堕在无间地狱。”

《灌顶梵天神策经》卷第十:“魔邪之所作,鬼魅之所亲,僻偝好骂詈,动起惊四邻。堕落于水中,魂魄随流浪,作鬼属河神,长有萍泊忧”

《弥勒为女人身经》:“播鼗儿者本是牛。牛死灵魄还为主作子。”

《修行本起经》降魔品第七:“一切三界,皆分别知。见人魂神,各自随行。生五道中或堕地狱。成堕畜生或作鬼神,或生天上,或入人形。”

解读:

广而言之,魂和魄都可以称为灵,如同神有七灵一样。人死后魂魄上天或下泰山地狱或投胎。人死后,带走魂魄的河神就是水神黑无常。

《道行般若波罗蜜经》:“魂神命精,自然入趣,受形寄胎,当独值向,相从共生,转相报偿,当相还复,殃恶讁罚,众事未尽,终不得离,展转其中,世世累劫,无有出期,难得解脱。”

《过去现在因果经》卷第二:“王闻此言。屹然无声。失其精魄。若丧四体。举宫内外。皆亦如是。”

解读:

命精就是精魄,即元精,即魄,修魄就是修命。失去精魄时如丧四体,可见佛教也认为魄镇形,魄支配人身体的运动。

《佛说方等泥洹经》卷上:“魂神所趣。唯得道者,能知之耳。”

《佛说方等泥洹经》卷上:“比丘以得道。能知死人魂神所趣向。”

《灌顶冢墓因缘四方神咒经》卷第六:“阿难又问佛言。若人命终送着山野造立坟塔。是人精魂在中与不。佛言阿难是人精魂亦在亦不在。阿难又问云何亦在亦不在。佛言阿难其魂在者。若人生时不种善根。不识三宝而不为恶。无善受福无恶受殃。无善知识为其修福。是以精魂在冢塔中未有去处。是故言在。阿难又言不在云何。佛言阿难魂不在者。或其前生在世之时。大修福德精勤行道。或生天上三十三天在中受福。或生人间豪姓之家。封受自然随意所生。又言不在或其前生在世之时。杀生祷祀不信真正。邪命自活谄伪欺人。堕在饿鬼畜生之中。备受众苦经历地狱。故言不在冢塔中也。”

《佛说四十二章经》:“次为阿那含。阿那含者寿终魂灵上十九天。于彼得阿罗汉”

《佛说方等泥洹经》:“佛告诸比丘:‘此十人者,已断自然魂神,上生十八天上,到不还地,不复来下受世间法’”

解读:

魂神即魂,元精生两精,两精即魂魄,故也有人把魂神翻译成精魂。人死后,入六趣轮回者即魂。只有阿罗汉和不还地的八地菩萨才能永断自然魂神,即其阿赖耶识不再起波浪,此时的魂已经完全转为天魂之元神,即成为不漏清净阿赖耶识。十八天即色究竟天,有些佛教经典称之为十九天,在此天能成就报身佛。

《楞严经》:“二者无始菩提涅槃,元清净体,则汝今者识精元明,能生诸缘,缘所遗者”。

解读:

识精元明就是神识之本源,即元神,即天魂,即不动时的阿赖耶识,为真心,为不动时的阳金灵或转为阴金灵。

《无量寿经》下曰:“魂神精识。”三论玄义曰:“识神俱表。”

《杂阿含经》卷三十九:“尔时,波旬而说偈言:‘上下及诸方,遍求彼识神,都不见其处,瞿低何所之?’”

《无上黄箓大斋立成仪》(蒋叔舆):“或入地狱,镬汤火然,万劫长夜,受无极苦,惟是受业识神,罪魂尸魄,受此业报,于汝元神,有何荣悴?”

解读:

魂神精识即魂神,即识神,即(地)魂,受业力牵引而接受轮回果报,每次轮回,识神所储存的记忆内容都会被清零。

《大宝积经》卷110:“世尊,彼神识从此身出已,云何速疾而受彼生处?云何从此身出已,未至彼身,受生之时,于何处住?此之神识,当云何观?””

《大宝积经》卷109:“此身因识有受,有取有识,有诸行思念,成就身体,……此神识所移至处,受想法界相随不离……此识亦复如是,舍身已,取善及恶及取法界”

《最胜佛顶陀罗尼净除业障咒经》:“若亡者魂识已入地狱畜生饿鬼阎罗趣者。咒土沾骨便得解脱。即舍恶趣而得生天。”

解读:

识神就是神识,即魂,即地魂,即起波浪时的阿赖耶识。

《大宝积经》卷109:“我当为汝说神识去来移灭,跋陀罗波梨(弟子名),犹如风大,虽无形色不可睹见,然由因缘而现形色。现形色者,其义云何?譬如风吹动诸树木,发起山壁水崖触已作声,以冷热因缘所生是故能受。然彼风体不可得见,手足目等亦复如是不可得见,于诸色上增益胜处或黑或白。跋陀罗波梨,如是,如是,此神识界亦复如是,不可以色得见,亦不至色体,但以所入行作体而现色,此识界亦复然……如是此识微细,无定色……如是,如是,此识先成就身体,身体成就已,其神识无处可住,亦不离神识有身。”

解读:

神识即魂识,无形无色,不可得见,魂动如风,魂发出光合时以光显形,犹如风吹火动或风吹灰尘飘扬而见风的存在,其实风并非灰尘和火。魂犹如虚空,非色身,亦不住于色身,但色身因魂而有,有魂入胎才能生色身。心无所在而又无所不在,故魂亦无所在而又无所不在。

我们说魂藏肝,只是比喻魂随木灵,并非魂真的就藏在肝脏里面,当然魂和肝还是有相互影响的。同理,魄、意、心、志亦然。

《佛说方等泥洹经》卷上:“魂神所趣。唯得道者,能知之耳。”

《佛说方等泥洹经》卷上:“比丘以得道。能知死人魂神所趣向。”

解读:

只有得道之人才能知道人死后其魂神的轮回去向,得道之人即大乘初地及以上菩萨,小乘初果须陀洹及以上。

《楞严经》卷二:“一时惶悚失其所守, 如来知其魂虑变慑,心生怜愍,安慰阿难及诸大众。诸善男子无上法王是真实语。如所如说不诳不妄。”

解读:

魂识与意根合一生妄想心之意识,故说“魂虑变慑”

小说中的运用:

《西游记》第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破旁门见月明

原文:

“月至三十日,阳魂之金散尽,阴魄之水盈轮,故纯黑而无光,乃曰晦。”

解读:

可见阳魂为金,为阳金。

《西游记》第三回:“另有个簿子,悟空亲自检阅,直到那魂字一千三百五十号上,方注着孙悟空名字,乃天产石猴,该寿三百四十二岁,善终。”

《西游记》第七十六回:“八戒道:‘我分明看见他被妖精一口吞了。想是日辰不好,那猴子来显魂哩。’”

解读:

可见孙悟空就是魂,1+3+5=9,3+4+2=9,九为金,故魂为金之灵。在十二地支中申为阳金,阳金由土所生。申为猴,故孙猴子从石头里生出来。

《西游记》第三回 龙女道:“大王,观看此圣,决非小可。我们这海藏中,那一块天河底的神珍铁,这几日霞光艳艳,瑞气腾腾,敢莫是该出现,遇此圣也?”龙王道:“那是大禹治水之时,定江海浅深的一个定子。是一块神铁,能中何用?”

《西游记》第三回:“悟空十分欢喜,拿出海藏看时,原来两头是两个金箍,中间乃一段乌铁,紧挨箍有镌成的一行字,唤做“如意金箍棒一万三千五百斤”。心中暗喜道:“想必这宝贝如人意!”

《西游记》第七十五回:他道:“棒是九转镔铁炼,老君亲手炉中煅。禹王求得号神珍,四海八河为定验。中间星斗暗铺陈,两头箝裹黄金片。花纹密布鬼神惊,上造龙纹与凤篆。名号灵阳棒一条,深藏海藏人难见。成形变化要飞腾,飘飖五色霞光现。

《黄帝内经八十一难》:“人一呼脉行三寸,一吸脉行三寸,呼吸定息,脉行六寸。人一日一夜,凡一万三千五百息,脉行五十度,周于身。”

解读:

大海里的金箍棒的形状为“一”,代表先天一炁之元精,为水中魄,先天为阳,故称之为阳灵棒,也称元阳。金箍棒之两个金箍代表金,中间的乌铁代表水,象征金箍棒为水中金。

魄主静而镇形,故龙王称金箍棒为“定海神针”,也称“神珍”,就是神之珍珠,即佛教之摩尼珠,即道教黍米玄珠。在金庸武侠小说《神雕侠侣》中李莫愁有冰魄银针,而小龙女有玉蜂针,都是象征水中魄。魄主情,故为冰魄银针李莫愁所有,情有毒,故为小龙女的蜂针。

耳通肾为水,故把金箍棒藏在耳朵里。先天一炁之魄能摄持花神,或者说为花神之真心,花神为凤凰,为阴龙,故说“花纹密布鬼神惊,上造龙纹与凤篆。”

1+3+5=3+4+2=9,九为金,故“一万三千五百斤”象征金灵。“一万三千五百斤”又与人一昼夜呼吸一万三千五百次相对应,呼吸为气,肺主呼吸,肺藏魄,故金箍棒代表魄,为水中先天一炁,即元精。