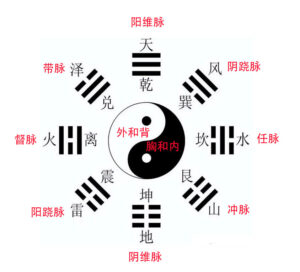

《太极图说》:“无极而太极,太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动,一动一静,互为其根,分阴分阳。两仪立焉。”

《周易正义》:“太极谓天地未分之前,元气混而为一。”

《云笈七签》中引《太始经》云:“昔二仪末分之时,号日洪源。淇悻檬鸿如鸡子状,名日混沌。玄黄无光无象,无音无声,无宗无祖,幽幽冥冥。其中有精,其精甚真。弥纶无外,湛湛空虚。于幽原之中,而生一气焉。”

《云笈七签·元气论》:“五气未形,三才未分,二仪未立,谓之混沌,亦谓混元,亦谓元块如卵,五气混一,一既分元,列为五气,气出有象,故曰气象。”

解读:

无极生太极,即道生太极。太极即泰极,即地天合一时的泰卦状态,即阴阳完全未分的状态,即元气混而为一的状态,称为混沌或混元,其中有混元一炁,或称混元炁,也就是先天一炁。

太极里虽然可以有先天五行之炁,但因为此五炁在太极中混一而未分,还不能称为五炁,故太极呈现为先天一炁的特性,混元炁即先天一炁。

《列子·天瑞篇》:“故曰:有太易,有太初,有太始,有太素。太易者,未见气也:太初者,气之始也;太始者,形之始也;太素者,质之始也。气形质具而未相离,故曰浑沦”

《道法会元》卷之六十七《雷霆玄论万法通论》(元代):“夫混沦(混沌),道之体也。太极,道之用也。二者之妙,虚无自然也。混沦之先,未有天地,先有是道。亦强名也。一气未萌之始,是为太易。太易者,阴阳未变,恢漠太虚,无光无象,无形无名,寂兮寥兮,是曰太易。太易神之始而未见气者也。及其有物混成,先天地生,一气磅礴,是为太初。太初者。阴阳虽变,有气而未有形,是曰太初。太初气之始而未见形者也。先天一物,分为二,无象无形逐念生,是为太始。太始者,阴阳交合,混而为一,自一而生形,虽有形,而未有质,是曰太始。太始形之始而未有质者也。是为太素。太素者,太始变而成形,形而有质而未成体,是曰太素。太素质之始而未成体者也。气形质具而未能相离,故曰混沦。混沦道之体也。如是动极复静,至静之极,静极复动,五数乃极,故曰太极。”

解读

从无极发展到太极共经历五个状态,即太易、太初、太始、太素、太极,并称为先天五太,是无极神过渡到两仪神前的五个阶段,即从无到天地生成前的五个阶段。一般忽略前面四太,而简称无极生太极,故常以道生一炁代表道生太极。

一、太易(道生水土之灵)

《列子·天瑞篇》:“太易者,未见炁也”

《道法会元》卷六十七张善渊《万法通论》说∶“太易者,阴阳未变,恢漠太虚,无光无象,无形无名。寂兮寥兮,是曰太易。太易,神之始而未见炁也”

解读:

无极为道,道第一步化为太易,此时无光无象,无名无形,没有先天之阴阳,为神之始,即刚醒来的盘古神。无极为沉睡的盘古神,但一般不称无极为神,而称为道,为方便理解,本人也称道为无极神。

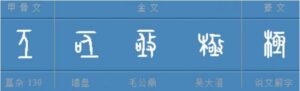

土字的文字演化如下:

解读:

在道还没有生先天一炁时,土字里面的虚空“○”代表犹如虚空的无极,即代表道,故此时以土代表道。在太初之后,土里面的“○”就代表“口”,即代表先天一炁。在太始之后,土里面的“○”可以代表“日”字。合集8491由“氵(水)土”合成,表示有土灵时就有水了。

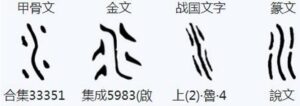

易的文字演化如下:

解读:

从“易”之甲3364,铁3.2和“土”之合集559正可知,“易”由“氵(水)土”组合而成,故“易”为水土。

“易”者道生之水土灵也,此时土灵代表道,即水土合一之神开始有身体,故称太易为“神之始”,但是因为没有先天一炁,即没有心,即没有智慧之灵,故还不能称水土之灵为真正的神。

从无极到太易,道开始出现生的功能,先天之中央土非阴非阳,阴阳皆出自土,此时虽然有真阴之水出现,但是还没有真阳之炁出现,无阳则不能说有阴,故说“太易者,阴阳未变”,此时“无光无象,无形无名”

《太上無極九天紫府玄祖至尊法懺》:

“上極無上,乃為最上之尊,玄之又玄,斯號開玄之祖,自昔乾坤未闢之前,猶是混沌元苞之致,無炁無象, 無色無名,當是時也,蓋有玄祖,

《太上無極九天紫府玄祖至尊法懺》:

“道有四太,易也,初也,始也,素也。氣未生而曰易,氣方聚而曰初,成形曰始,成質曰素,妙從微會,玄自靜參,以今備考。至尊之化氣,默溯紫府之虛無,以一身而具四太之全,以至神而包四大之外”

解读:

九天紫府玄祖就是水神九天玄女,玄者水也,开玄之祖就是水祖。无炁无象时就有玄祖之体,可见九天玄女之体在太初之前存在,即在太易时就存在了,故说“以一身而具四太之全”。玄祖有水灵、土灵、金灵和离火之灵,但是在太易时的玄祖还不完全,还不是完整的神,还没有先天一炁和离火之灵,虽然太易为“神之始”,但真正完整的神还是在太初才出现。《道德经》云:“神得一以灵”,故没有先天一炁时的神是不灵的,还不能称为正真的神。

二、太初状态(道生先天一炁,即道生金灵元炁)

《道法会元》卷之六十七《雷霆玄论万法通论》(元代):“太初者,阴阳虽变,有气而未有形,是曰太初”

《列子·天瑞篇》:“太初者,炁之始也”

《庄子·天地》:“太初有无,无有无名。一之所起,有一而未形。”

《老子想尔注》(东汉丰县张道陵著):“一者道也,一散形为炁,聚形为太上老君,常治昆仑,或言虚无,或言自然,或言无名,皆同一耳。”

《广雅》:“太初,气之始也,清浊未分”

《度一切诸佛境界智严经》:“文殊师利,如来亦尔,非内非外亦非中间,不生不灭,无名无相,随诸众生种种示现。”

《道德经》:“大道无形,生育天地;大道无情,运行日月;大道无名,长养万物;吾不知其名,强名曰道。”

解读:

太初时“道生一”,即道化生为“一”,从此“一”完全代表“道”。此“一”聚集幻化为人形时就是太上老君。此“一”散而无形时就称先天一炁或者简称炁(或气)。太上老君就是无名的道,也是代表道(菩提)而“无名无相”的如来,如来亦是强名,而“一”为有名,又化为三清,各有其名。

“一”就是先天一炁,也是太上老君。 水为真阴,炁为真阳,此时有真阴和真阳,但两者完全合一而不分开,即“一”藏在水里面。

《约翰福音》 1:1 太初有道,道与 神同在,道就是 神。

《诗篇》 93:1-4 耶和华作王,他以威严为衣穿上。耶和华以能力为衣,以能力束腰,世界就坚定,不得动摇。你的宝座从太初立定,你从亘古就有。耶和华啊,大水扬起,大水发声,波浪澎湃。耶和华在高处大有能力,胜过诸水的响声,洋海的大浪。

解读:

与道同在的 神就是一,就是先天一炁之神。道生一后,道就是一。一与道同在,见一即见道。耶和华就是太初时生成且藏于水中的先天一炁神,即一。一为真阳,真阳为众圣之父,故称耶和华为圣父。无极和太易无名无象,而一就是有了名的神,其名为耶和华,就是道教的元始天尊。

《创世记》 1:2 地是空虚混沌,渊面黑暗; 神的灵运行在水面上。

《创世记》 41:38 法老对臣仆说:“像这样的人,有 神的灵在他里头,我们岂能找得着呢?”

《出埃及记》 35:31 又以 神的灵充满了他,使他有智慧、聪明、知识,能做各样的工;

《箴言》 8:1-7 智慧岂不呼叫?聪明岂不发声? 她在道旁高处的顶上,在十字路口站立。 在城门旁,在城门口,在城门洞,大声说:“众人哪,我呼叫你们,我向世人发声, 说,愚蒙人哪,你们要会悟灵明;愚昧人哪,你们当心里明白! 你们当听,因我要说极美的话,我张嘴要论正直的事。我的口要发出真理;我的嘴憎恶邪恶。

《箴言》 8:14 我有谋略和真知识,我乃聪明,我有能力。

《箴言》 8:17 爱我的,我也爱他;恳切寻求我的,必寻得见。

《箴言》 8:19 我的果实胜过黄金,强如精金;我的出产超乎高银。

《箴言》 8:22-23在耶和华造化的起头,在太初创造万物之先,就有了我。从亘古,从太初,未有世界以前,我已被立。

《箴言》 8:26 耶和华还没有创造大地和田野,并世上的土质,我已生出。

《箴言》 8:30 那时,我在他那里为工师,日日为他所喜爱,常常在他面前踊跃,

《箴言》 8:35 因为寻得我的,就寻得生命,也必蒙耶和华的恩惠。

《箴言》 8:36 得罪我的,却害了自己的性命;恨恶我的,都喜爱死亡。”

《约翰福音》 15:26 但我要从父那里差保惠师来,就是从父出来真理的圣灵,他来了,就要为我作见证。

《马太福音》 7:8 因为凡祈求的,就得着;寻找的,就寻见;叩门的,就给他开门。

解读:

“工师”:在太初时就已经出生在耶和华身边的“工师”,就是“能做各样的工”之“ 神的灵”,就是圣灵,就是“保惠师”,就是道教的灵宝天尊。圣灵代表智慧、聪明和能力。圣灵就是真知识,就是真理,就是生命,就是精金,即金灵,即一,即先天一炁。

“十字路口”:即十字架,阴艮土之灵,圣灵就是十字架里面的“口”,即兑金灵。

“城门旁,在城门口,在城门洞”:艮土就是门,兑金灵在门里面为圣灵,在门外面为魂。

《弥迦书》 5:2 “伯利恒、以法他啊,你在犹大诸城中为小,将来必有一位从你那里出来,在以色列中为我作掌权的;他的根源从亘古、从太初就有。”

《马太福音》 1:18 耶稣基督降生的事记在下面:他母亲马利亚已经许配了约瑟,还没有迎娶,马利亚就从圣灵怀了孕。

《希伯来书》 2:11 因那使人成圣的和那些得以成圣的,都是出于一。所以他称他们为弟兄,也不以为耻。

《以弗所书》 4:3 用和平彼此联络,竭力保守圣灵所赐合而为一的心。

《约翰福音》 10:30 我与父原为一。

解读:

从太初就有的圣子耶稣就是道教的道德天尊,即太上老君,就是一,就是先天一炁,即圣灵。可见,一有三名,分别称为圣父耶和华、圣子耶稣和圣灵,三者虽然名不同,但实际上都是一,或者说都是圣灵,故都在太初时就有了。三者无本质区别,故称“三位一体”,完全等同于道教的“一炁化三清”

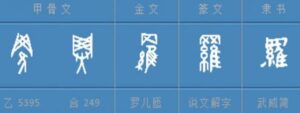

入的文字演化如下:

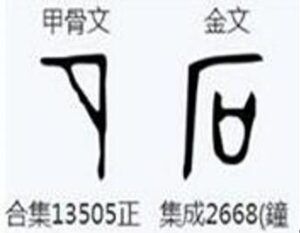

石的文字演化如下:

解读:

“石”的甲骨文是“土”字甲骨文2902(甲)字的变体,石本质上就是土。另外“石”的甲骨文由“入一”组成,而金文由“入口”组成。“入”就是能藏入万物的土灵,为万物所入。“口”就是金灵,就是一。如同土中藏金,土灵中的金就是一。

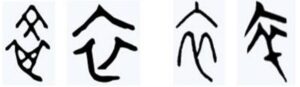

衣的甲骨文、金文、小篆、战国文字如下:

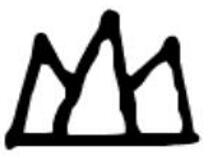

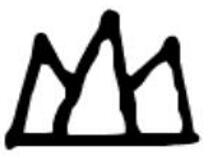

山的甲骨文如下:

解读:

从衣的甲骨文看,为上面部分由“入十”组合而成,下面部分由“入十入”组合而成。

从衣的金文和小篆可见,衣由“入入入”字组合而成,类同“山”字。

从衣的战国文字看,由“入入入十”组合而成。

从山的甲骨文看,由“入入土”组合而成。

从以上可见,“入”和“十”皆是土灵,故“衣”和“山”皆是土灵。此土非人间土,而是净土,即天衣,即佛的袈裟,所以人间的和尚穿布满“田” 字的袈裟以象征回归净土,田者十也,土也。

《封神演义》第三十七回:

“正看间,见巨浪分开,现一人赤条条的,大叫:“大仙!游魂埋没千载,未得脱体;前日清虚道德真君符命,言今日今时,法师经过,使游魂伺候。”

“那物曰:“游魂乃轩辕皇帝总兵官柏鉴也。因大破蚩尤,被火器打入海中,千年未能出劫。”

解读:

被火器打入海中且赤条条的柏鉴就是没有穿天衣且有龙身的神农炎帝,就是千年轮回的许仙,就是十世轮回的唐僧,就是证道前的姜子牙,为凡身。没有天衣即没有进入净土,故为带着太阳丙火在人间苦海亥水中轮回的龙魂,所以说被火器打入海中。

初的文字演化如下:

大的文字演化如下:

《道德经》第二十五章:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远。远曰反。故道大,天大,地大,人亦大。”

解读:

道生天、地、人三才,故最大者为道。从“初”字的第一个甲骨文看,初由“衣大”组成。“大”在“衣”中,即道在土中,即菩提祖师在灵山之洞中,菩提即道。

“大”的甲骨文由“一入”组合而成,而“入”为土,故在额土中“一”为“大”,可见“初”就是土中一。

在第二个“初”字的甲骨文中,“大”变成了“匕”,“匕”者金也,“初”即土中金,即金刚法身在土中,即先天一炁在土中。

在“初”字的第三个甲骨文中,“匕”跑到“衣”的外面就变成了“刀”,刀与道谐音,大刀与大道谐音,故后人将“衣匕”变成了由“衣刀”组合而成。“初”为以衣包刀之义,有衣的“刀”即为先天一炁,而无衣之刀就是后天之炁,称之为屠龙刀,即土外阳金,而“匕”就是倚天剑,即土中阴金。

《哥林多前书》 12:4 恩赐原有分别,圣灵却是一位。

《以弗所书》 4:4 身体只有一个,圣灵只有一个,正如你们蒙召,同有一个指望。

《哥林多前书》 12:13 我们不拘是犹太人,是希腊人,是为奴的,是自主的,都从一位圣灵受洗,成了一个身体,饮于一位圣灵。

解读:

圣灵只有一个,圣灵就是一。一切神仙所得圣灵都是同一圣灵,只是各神仙从圣灵所获得的权柄不同而已,或者说圣灵在各神仙处出现的频率不同而有能力的区别。

三、太始状态(道生火光之灵)

《列子·天瑞篇》:“太始者,形之始也”

《广雅·释天》:“太初,气之始也,生于酉仲,清浊未分也;太始,形之始也,生于戌仲,清者为精,浊者为形也”

《紫府玄祖法忏》:“玄祖至尊,结梵气于太初之年,舒至精于太始之分,无而有,有而无,释宗无以名空,实而虚,虚而实,儒践实以成治,是为道法之宗。”

解读:

太初为无形无质的状态,而太始为有形无质的状态。清者先天一炁也,金灵也,梵气也,阳也。浊者水也,阴也。道和太易为无,太初为有。无者无名,有者有名。

《创世记》 1:2 地是空虚混沌,渊面黑暗; 神的灵运行在水面上。

《创世记》 1:3 神说:“要有光。”就有了光。

《以弗所书》 4:3 用和平彼此联络,竭力保守圣灵所赐合而为一的心。

解读:

“ 神的灵运行在水面上”,说明先天之清浊分开了。“ 神的灵”就是圣灵,即一, 即先天一炁。在太初之时,圣灵藏于水中,而在太始时,圣灵浮在水面上了,即水和先天一炁分离而有界限了,有分界则必然有形。虽然水和先天一炁因为分离而有界限了,但并没有完全分开,还是一体的,如同在同一个瓶子(土灵)里装了半瓶水和半瓶空气,所以还没有后天阴阳之两仪。此时先天一炁在水面上吐出了火光,故太始成形且生火光。

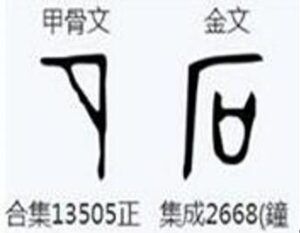

日的文字演化如下:

解读:

“巳”由“日乙”或“日丨”或“日十”组合而成,“日”为太阳离火之灵,“乙”、“丨”、“十”皆为土灵,可见,“巳”为土中火灵。 土字中的“○”变成了“日”就是“巳”。

叁和参(參)的文字演化如下:

解读:

从第二个金文看,叁由“日乙丨乙人三”组合而成,从篆文看,由“日人三”组合而成,可见“厶”就是“日”或“乙日”,代表土中火。

始的文字演化如下:

解读:

从金文看,“始”由“女口巳”或“女口乙日”组合而成,其中“巳”为倒立状态,“巳”在地支为火,“女口”即阴口,即土中一,即土中金。可见,“始”中有火光之灵和一,故说“太始生光”

《启示录》 1:16 他右手拿着七星,从他口中出来一把两刃的利剑,面貌如同烈日放光。

《歌罗西书》 1:18 他也是教会全体之首,他是元始,是从死里首先复生的,使他可以在凡事上居首位。

解读:

口代表一和金,故口能吐出利剑,利剑(元气)和光一起就是“元始”,元始天尊和耶稣都是一和光。

四、太素状态(质之始,生木之灵)

《列子·天瑞篇》:太素者,质之始也。

《广雅·释天》:“太素,质之始也,生于亥仲,已有素朴而未散也。三气相接,至于子仲,剖判分离,轻清者上为天,重浊者下为地,中和为万物。”

《元始上真众仙记》:“崖石出血成水,水生元虫,元虫生滨牵,滨牵生刚须,刚须生龙……复经二劫,忽生太元玉女,在石涧积血之中,出而能言,人形具足,天姿绝妙,常游厚地之间,仰吸天元,号曰太元圣母”

解读:

水本来藏于土或石中,故说“崖石出血成水”。在水上长出来的元虫和龙就是太素,即木灵,木龙有质,故太素为质之始,太素就是太元玉女,也称太元圣母。太素木为没有分阴阳时的木,称为太素木或太素龙,太素木表现为阴木特征。

《创世纪》1-7: 神就造出空气。

《撒母耳记下》22:11 他坐着基路伯飞行,在风的翅膀上显现。

《吕氏春秋》:“八风者,盖风以应四时,起于八方,而性亦八变。”

《淮南子·墬形训》:“炎风、条风、景风、巨风、凉风、(风翏)风、丽风、寒风。”

《左传·隐公五年》:“夫舞所以节八音,而行八风。”

解读:

巽为风为木,故太素木就是风神,风的本质就是运动的空气。在还没有天地之阴阳时,上帝所造的空气就是太素,即风基路伯。风神素女在佛教就是妙音菩萨,八音对应于八风,一般而言,音靠空气和风传送。

《说文解字》:“又,手也,象形”

《说卦传: 》“艮为山,为径路,为小石”

《说卦传》:“艮为手”

解读:

从“禾”的甲191甲骨文和“木”的甲骨文来看,将“木”的“树枝”化作“长叶”垂下,又将“木”之“树尖”化作下垂或弯曲的“稻穗”就是“禾”。“下垂”是因为柔软,所以这里的“禾”是用来代表一切柔软之花草等阴木或太素木。树枝和树尖柔软而下垂者为阴木,如柳树等。

“禾”和“木”下面有个“又”,“又”为神的手,故在《西游记》中如来佛的手化为五行山,而法身佛孙悟空即藏在五行山中。“又”为艮,艮为土为山,表示禾下部在艮土中,即为根。

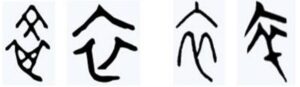

幺的文字演化如下:

玄的文字演化如下:

可见“玄”和“幺”是同一个字,幺为一,一可以是先天一炁,也可以是水。而玄既是道,也是一,还是水。

素的文字演化如下:

解读:

从金文看,“素”由“禾玄又又”组合而成,结合篆书和隶书看,“素”中的“禾”有四片长“叶子”,比“禾”多了两片,象征素字里面的“禾”实际上是两个“禾”字合一而成的,将来太极分两仪时有一个“禾”长得特别高大粗壮后会化为阳木。

“素”金文中有三个“又”,代表三个围起来的土,即代表山灵。在篆文中,三个“又”变成了一个“又”,因为山即是土石也。

“素”中藏“玄”或“幺”,即土中有水和一,“玄”上有“禾”象征水上生木。可见玄女和素女是一体的。

五、太极状态(天地合一)

极的繁体字为極,由“木亟”组合而成,此“木”即太素木,即没有分阴阳的木,或者说是阴木(巽)和阳木(震)合体的木。

《列子·天瑞篇》:“太素者,质之始也。气形质具而未相离,故曰浑沦。浑沦者,言万物相浑沦而未相离也。”

《封神演义》第一回:“混沌初分盘古先,太极两仪四象悬。子天丑地人寅出,避除兽患有巢贤。燧人取火免鲜食;伏羲画卦阴阳前。”

解读:

混沌也称浑沦,为气、形、质混为一体的状态,即混沌状态,包括太素和太极,后来混沌泛指天地未分之前的一切状态。

《历代神仙通鉴》卷一:“盘古将身一伸,天即渐高,地便坠下。而天地更有相连者,左手执凿,右手持斧,或用斧劈,或以凿开。自是神力,久而天地乃分。二气升降,清者上为天,浊者下为地,自是混沌开矣。”

解读:

在没有劈开天地时的盘古就是太极,即太极神,同时也是无极神。

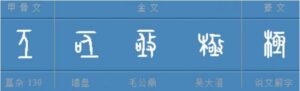

極的甲骨文、金文和篆文如下:

人的文字演化如下:

解读:

从“極”的甲骨文看,上下两横代表天和地。上一横为天为阳,下一横为地为阴,中间是“人”字的甲骨文,这表示天、地、人三才合一的太极。太极就是与天地合一的人即盘古真人,即太极神。

从第一个金文看,在甲骨文的基础上加了一个“口”,此“口”在土里面,代表一,所以太极也是一,即土中金。

在第二个金文中,又加了一个代表土的“├”和一个代表土的“又”,以此说明“人”为土,所以上帝和女娲用泥土造人。也说明此“人”有双手,故能造万物。

在第三个金文中,又加了一个“木”, 此“木”为太素龙,而“亟”代表一,太极就是有龙身的一,即有龙身的玉皇上帝,即乘风而行的耶和华上帝。

六、彝族文化和印度文化中的五太

《查姆》(彝族史歌):“天地未分明,洪水未消退,正当这时候,一天反着转,变化极反常;一天正面变,变化似正常。天地的一代,混沌演变水;天地的二代,地上雾蒙蒙;天地的三代,水色变金黄;天地的四代,四面有星光;天地的五代,星星发出声;天地的六代,发声后平静;天地的七代,平静后又变;天地第八代,变化来势猛;天地第九代,下界遭毁灭;天地第十代,万物毁灭尽;此为天地演变史。”

《勒俄特依》((彝族史歌)):“天地还未分明时,洪水还未消退时,一日反面变,变化极无常;一日正面变,变化似正常。”接着,“混沌演出水是一,浑水满盈盈是二,水色变金黄是三,星光闪闪亮是四,亮中偶发声是五,发声后一段是六,停顿后又变是七,变化来势猛是八,下方全毁灭是九,万物全殒尽是十,此为天地变化史。”

解读:

“天地未分明”“洪水未消退”:两仪未分的太极状态,地未从水中露出来。

“一天(一日)反着转,变化极反常;一天(一日)正面变,变化似正常”:太极里面有真阴和真阳。真阳有旋转上升的能力,真阴有旋转下降的能力。

“天地的一代,混沌演变水”:道生水,从无极进入太易初始状态。

“天地的二代,地上雾蒙蒙”:道生土,完全进入太易状态。

“天地的三代,水色变金黄”:道在水里面生金,即太初状态。

“天地的四代,四面有星光”:道生光,进入太始状态。

“天地的五代,星星发出声”:道生木,进入太素状态,震为雷声,以震代表木。

“天地的六代,发声后平静”:进入太极状态。

“天地的七代,平静后又变”:进入阴阳分离的两仪状态。

“天地第八代,变化来势猛”:两仪生万物。

“天地第十代,万物毁灭尽”:万物归一为太极。

《梨俱吠陀》10-129之《无有歌》:“太初,无无,亦无有;无有天,亦无有空。不知何者,反复流转,藏于何处,于守护中孕育?可是深不可测,幽深玄水?太初,未有无死,未有无不死;未有无昼夜形迹,自行吐纳,别无他物。初始,玄之又玄;茫茫然无名无辨无识,水独涌流,浩瀚无垠”

《梨俱吠陀》10-121,生主歌:“孰为当祭者?太初,他变成金胎,生而为造化之独一之主,守护着天地。孰为当祭者?那赋予生息精力,命令诸神者,死与不死,皆为其影。孰为当祭者?那以伟力让生命生息的独一之王,调配一切行物的独一王者。”

解读:

太初状态已经有水存在了,道在水中化为金胎(名为金童哈朗亚格嘎,即玉帝的金童),此金胎就是金灵,为世界独一之王,就是独一之主,就是盘古神王,即耶和华上帝。

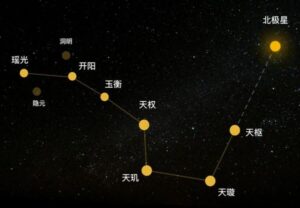

《梨俱吠陀》10-82之《造一切者之歌》:“七仙之外,祇有此一。他命名神明,教化造物。一切种识,一切造物,为他所知。明暗空界,分而定之,往时之仙人,奉献财富,作此世界,以为祈祷赞颂。不知其谁,未有苍天大地,未有诸神,未有诸非神,藏胎于水,一切神明,孕育其中。水承载之,作为初胎,众神聚集,相会其中。

解读:

七仙即北斗七星,即神的七灵,比七灵还要大的神就是“一”,即先天一炁,即“藏胎于水”的金胎,即与道同在的主宰神。一切太乙金仙(众神)皆藏身于太极之水中。